Цели активной обороны этой монастырской крепости, называемой в Пруссии

верхний замок (цитадель - прим.мое), служили боевой ход под крышей и расположенная вокруг всего дома тонкая опоясывающая крепость, называемая в Пруссии

пархан. Он прикрывался снаружи стеной с деревянным боевым ходом и рвом. Углы этой защитной стены были усилены башнями. Небольшая часть пархана выделялась под кладбище братьев.

Замки Ордена строились в бедной камнем Пруссии целиком и полностью из кирпича. Они были глубокого винно-красного цвета. Окна и двери разных частей стены обрамлялись покрытыми глазурью кирпичами зеленого, синего или черного цвета. Окна использовались с тонким пониманием архитектурного членения: внизу и наверху аналогичные и равномерно распределенные световые щели, наверху - в качестве широких бойниц боевого хода, внизу - в качестве узких подвальных щелей. Между ними маленькие разнообразные окна цокольного этажа и высокие, выдержанные почти сакрально в соответствии с достоинством помещения, окна верхнего этажа. Такими простыми средствами тяжелая колода действующего орденского замка придавала себе весьма приятный характер.

Один замечательный архитектор воскликнул при взгляде на хорошую репродукцию внешнего вида Рагнита: „Господи Боже, это прекрасно!" И при этом Рагнит - один из самых аскетично выстроенных замков ордена. Замок Реден распределял многоцветные кирпичи ромбовидно по всей стене. У замка Тевтонского ордена нет ни монотонности фронтонных окон современных зданий ни полной хаотичности прорубания окон средневековых замков. У орденского замка была единообразно проходящая линия крыши, чего другие замки не знали. Для членения использовались также лопатки и декоративные фронтоны, которые, собственно, были не к месту при унифицированной крыше. Кирпичи выкладывались попеременно в качестве бегунков и выпрямителей, то есть в длину или по ширине.

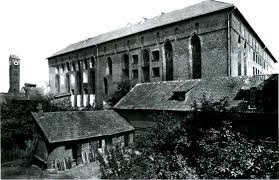

Внешний вид замка Рагнит, по Штейнбрехту

Хозяйственные помещения, конюшни, мастерские для военных и мирных потребностей, жилища для всего обслуживающего персонала закладывались в орденском замке всегда сбоку от здания конвента, никогда тесно не придвигаясь в целях обеспечения пожарной безопасности. Для обороны было бы благоприятнее расположить хозяйственные помещения концентрически вокруг здания конвента, так как получилось бы вследствие этого 2 линии обороны последовательно друг за другом. Против этого могли говорить преимущественно дисциплинарные соображения, опасность слишком легкого сообщения братьев с обслуживающим персоналом. Это хозяйственное крыло, называемое

форбург (предзамок), защищалось снаружи защитной стеной и котлованом. Форбург по большей части гораздо больше, чем верхний замок. Размеры форбургов: Динабург имеет внутренний форбург 180 на 160 футов, внешний - многократно больше его; Роситтен - овал 300 на 200 футов, Рига - прямоугольник несколько больший чем в Роситтене; Лудзен - внутренний форбург 180 на 90 м, внешний значительно больше; Мариенбург в Пруссии, который выпадает как резиденция Великого магистра из общего ряда, 290 на 180 м.

Внутренняя архитектура замка солидна, как и внешний вид. Мы никогда не найдем в нем потолки или полы из древесины, а только из камня и кирпичей. В искусстве сводов архитекторы Ордена шли в ногу со временем. Они знали и использовали все присутствующие в романском и готическом стиле виды свода, кроме, также известного им, наверное, английского сетчатого свода. При этом они демонстрируют пристрастие к многолучевой звезде и к завершению свода полукруглой формой при почти боязливом избегании крутого листовидного завершения.

Построенная по прусскому образцу церковь Тевтонского Ордена в Вене демонстрирует прусский тип конструкции сводов. Мы находим различные виды свода в одном и том же замке, но всегда внизу тяжелые, наверху легкие своды. Подвальные этажи имеют тяжелый романский поясной или реберный свод, отдыхая на надежных монструозных столбах. В помещениях первого этажа своды также тяжело нагруженные, а в жилом – напротив, только легкие, так, что почти пугаешься в первый момент и не можешь понять, как над ними могли существовать зернохранилища. Особенно в широких помещениях, где они должны были закладываться двухпролетными. Здесь ребра свода отдыхают на мастерски легких консолях и очень тонких колоннах. В залах с многолучевой звездой создается впечатление, как будто бродишь между стволами пальм или фонтанами!

Читатель может рассмотреть усовершенствование разделения свода до многолучевой звезды в приложенной иллюстрации.

Шумахер в работе "Тевтонский орден и Англия", выводит прусский звездный свод из английского сетчатого свода. Шмид в "Сводах ремтера Мариенбурга", это опровергает, так как у английского свода всегда есть замковая нервюра, у прусского никогда.

В Пруссии господствуют как и в Англии массивные внешние здания, с наполненными светом помещениями. Но в Пруссии не знают чрезвычайно длинных помещений, а самое большее отношение длины к ширине - 2,5 к 1.

Надо указать здесь еще раз на свойственное прусским орденским замкам устройство центрального отопления и туалетов. Отопительные установки можно назвать классическими. Туалеты в высшей степени соответствовали санитарным требованиям, но они были, прямо скажем, неудобными.

Ранее описанный замок Тевтонского Ордена представляет собой идеальный тип. Однако, этого типа достигли только в Пруссии, и только после долгого развития. Вообще, первые орденские замки не стремились отвечать этому идеалу. Знаменитый Монфорт в Сирии совершенно подобен высокому замку в Тироле или на Рейне.

Замок лежал на тонкой, с 3 сторон почти на 200 м круто обрывающейся скале, которая сообщалась с низлежащим плато только узенькой тропой. Здесь вырыли глубокий ров. За ним находилась мощная бергфрида (главная башня крепости, донжон) на площадке с длиной стороны 15 м. Наивысшая точка скалы была покрыта жилыми строениями, по краям были низкие стены с башенками.

Об орденских замках в Бурценланде мы не имеем никаких описаний. Могущественные руины старых замков там имеются в наличии, но происходят ли они от Тевтонского ордена? То, что он был в состоянии предпринять такое дорогое и такое масштабное каменное строительство в краткое время его деятельности в Бурценланде, невероятно. Тевтонскому ордену приписывается множество замков Бурценланда. Компетентных исследований руин не производилось. Орден спокойно действовал в Бурценланде 12 лет и прибыл в пустую страну. Каменное строительство требовало множества квалифицированных рабочих рук и большого количества денег. С этим в Бурценланде дела обстояли также, как потом в Пруссии в первые десятилетия. Приписывать Ордену укрепленные церковные строения, как порой происходит, наверное, ошибочно; они возникли гораздо позже.

История архитектуры также ничего не скажет нам о, наверное, очень укрепленных орденских замках в Романии - нынешней Греции. В Германии и Италии Орден имел, пожалуй, добротно укрепленные здания комменд, но не сооружал собственно замков.